Vatican II, un concile en débat

publié dans regards sur le monde le 19 octobre 2012

Vatican II, un concile en débat

Laurent Dandrieu le jeudi, 18/10/2012 dans Valeurs actuelles

Catholicisme Événement qui domine toute l’histoire de l’Église des cinquante dernières années, Vatican II (1962-1965) n’en a pas moins suscité d’intenses controverses et querelles d’interprétation. Deux spécialistes en débattent pour « Valeurs actuelles ». Le débat est animé par Laurent Dandrieu

Catholicisme Événement qui domine toute l’histoire de l’Église des cinquante dernières années, Vatican II (1962-1965) n’en a pas moins suscité d’intenses controverses et querelles d’interprétation. Deux spécialistes en débattent pour « Valeurs actuelles ». Le débat est animé par Laurent Dandrieu

Célébré le 11 octobre par Benoît XVI, le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile n’a pas été triomphant, car au lieu du nouvel élan espéré à l’époque, le pape a dû reconnaître que « c’est le vide qui s’est propagé ».

Il y a un paradoxe Vatican II : ce concile est depuis sa conclusion l’alpha et l’oméga du discours catholique, la référence insurpassable de toute réflexion théologique ou pastorale ; c’est ainsi que dans le Catéchisme publié en 1992, Vatican II est à lui seul cité davantage que tous les autres conciles qui ont jalonné deux mille ans d’histoire de l’Église. Et pourtant ses fruits n’ont cessé de faire l’objet de polémiques assassines et de critiques, qui sont notamment au coeur de la dissidence traditionaliste de la Fraternité Saint-Pie-X de Mgr Lefebvre. Pour ses partisans, Vatican II ouvrait une nouvelle ère de rapports entre l’Église et le monde, faisant sortir le catholicisme d’une stérile condamnation de la modernité, ouvrant également la voie à un fructueux rapprochement avec les juifs comme avec les autres confessions chrétiennes, permettant enfin aux catholiques de se réapproprier la Parole de Dieu et de se rappeler qu’ils sont, tous autant qu’ils sont, appelés à la sainteté. Ses détracteurs reprochaient en revanche au Concile d’avoir conduit l’Église à un ralliement contre nature à l’humanisme laïc, d’avoir vidé églises et séminaires notamment par le biais d’une réforme liturgique accusée d’affadir la notion de sacré, d’avoir nourri l’indifférentisme religieux en minorant la spécificité catholique par rapport aux autres religions et en modifiant la doctrine de l’Église sur la liberté religieuse.

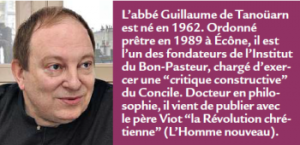

Dans l’un et l’autre camp on avait tendance, pour s’en féliciter ou l’en blâmer, à voir Vatican II comme une rupture. Dès son élection, Benoît XVI s’est attaché à pacifier le débat et à réconcilier les points de vue, imposant dans son discours à la Curie du 22 décembre 2005 une lecture du Concile placée sous le signe, non de la rupture, mais de la Tradition, et mettant en garde contre un pseudo-“esprit du Concile” faisant dire à Vatican II ce qu’il n’avait pas dit. Parallèlement, le pape reconnaissait à plusieurs reprises que certains points du Concile faisaient encore difficulté et invitait à en débattre. La sérénité du dialogue que mènent, pour Valeurs actuelles, un évêque auxiliaire de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, et une figure de proue du traditionalisme, l’abbé Guillaume de Tanoüarn, montre que cette pacification est en bonne voie. Laurent Dandrieu

Pourquoi ce Concile qui s’est voulu pastoral et non doctrinal reste-t-il, cinquante ans après, une référence aussi omniprésente pour l’Église, une “boussole pour le troisième millénaire” comme l’ont dit Jean-Paul II puis Benoît XVI ?

Mgr de Moulins-Beaufort Le terme de boussole est intéressant : le Concile a voulu décrire une posture de l’Église, dans sa mission par rapport au monde. Maintenant, cette posture, il faut l’habiter. Le Concile indique une direction, il nous met sur une route, sur une certaine manière de vivre dans le monde et d’aller vers le monde. L’Église, et chaque baptisé en elle, n’a jamais fini de correspondre à cette posture. Je ne crois pas que le Concile ait exclu d’être doctrinal, même s’il n’a pas été réuni pour condamner de fausses doctrines. Il a un contenu doctrinal fort, mais dont il veut tirer des conséquences sur l’attitude à avoir par rapport au monde, aux sociétés qui entourent l’Église, aux non-chrétiens. D’autre part, pour une large part, Vatican II intègre le contenu doctrinal des conciles précédents : ce qu’on trouve dans Vatican II sur l’eucharistie intègre tout ce qu’on peut trouver dans le concile de Trente sur le sujet. J’ajouterais que ce n’est que des années après qu’on peut comprendre une grâce reçue de Dieu ; on n’a pas encore complètement fini de la recevoir et de la comprendre.

Abbé de Tanoüarn Vatican II ne représente plus grand-chose pour la jeune génération ; déjà certains textes du Magistère prennent acte d’une relativisation du Concile, je pense par exemple à l’encyclique de Benoît XVI Spe salvi dans laquelle on ne trouve aucune référence à Vatican II : c’est la preuve qu’au plus haut niveau de l’Église, on peut penser en dehors du Concile. La « boussole pour le troisième millénaire » ne nous indique pas forcément le chemin à suivre, mais le Nord, le pôle de la modernité. À nous ensuite de déterminer le chemin par rapport à ça. Je crois qu’on ne peut pas s’imaginer que tout a été dit dans ce Concile. Vatican II, c’est la réaction de l’Église aux Trente glorieuses, à cette époque où tout paraît possible, où l’optimisme le plus absolu est de rigueur, où le père Teilhard de Chardin parle de “sainteté de la nature” ; le Concile a voulu communier dans ce grand optimisme sociétal et, ce faisant, il a rouvert le dossier des rapports entre l’Église et la modernité, c’est en ça qu’il montre le Nord. Mais en même temps on peut penser que l’optimisme qu’il affiche, en particulier dans Gaudium et spes, est aujourd’hui largement dépassé et qu’on est au contraire à une époque où la question du Mal est beaucoup plus importante qu’il y a cinquante ans. La seule réponse optimiste est insuffisante.

Mgr de Moulins-Beaufort Je suis d’accord avec vous pour dire que l’Église accomplit sa mission dans le temps, et par conséquent est tournée vers l’avenir : il y a beaucoup de choses à dire et à faire qui n’ont pas été préécrites dans le Concile ; en revanche, je ne pense pas complètement juste de dire que le Concile est nourri de l’optimisme des Trente glorieuses. Je pense au contraire qu’il y a un ton – il faut peut-être savoir l’entendre, et je ne dis pas que tous les acteurs du Concile l’ont perçu –, qui traduit un certain sentiment d’urgence : le Concile a conscience que l’humanité peut se mettre sur une voie fausse. Ce ton se fait entendre dès le 1er numéro de Lumen gentium, la constitution sur l’Église. L’Église, dit ce texte, est « comme le sacrement, c’est-à-dire le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de la communion de tout le genre humain » ; la phrase d’après dit que le monde est en train de construire son unité, et le Concile ajoute : Il est d’autant plus urgent de faire entendre l’unité que le Christ nous ouvre. Je crois que les textes principaux du Concile doivent se lire avec cette clé-là : nous sommes devant une humanité qui a des moyens considérables pour se construire, mais le risque est qu’elle s’imagine pouvoir atteindre son objectif, par ses moyens propres. Le Concile dit à l’Église qu’il est urgent de faire briller l’unité tout à fait singulière et inaccessible aux hommes par eux-mêmes, que le Christ seul nous ouvre ; sinon l’humanité va s’enfermer dans un projet humain, s’y recroqueviller et s’y étouffer : c’est le drame de l’athéisme que Gaudium et spes essaie d’affronter.

Abbé de Tanoüarn La question de l’unité du genre humain fait partie de tout ce que le Concile apporte à la pensée de l’Église : on ne peut plus aujourd’hui, avec l’extraordinaire développement des moyens de communication, ne pas penser cette question que, d’une certaine façon, le Concile anticipe. Pour nous chrétiens, l’unité du genre humain c’est l’unité du dessein de salut du Christ, mais on peut aussi y voir une sorte d’unité spirituelle light faite de bonnes intentions laïques universellement partagées, au milieu desquelles l’Église joue sa partie, dans une polyphonie harmonieuse à laquelle non seulement on se résigne mais qu’on veut finalement promouvoir.

On est là typiquement dans l’une des ambiguïtés du Concile : est-ce qu’il s’agit de l’unité dans le Christ, comme le dit par exemple Gaudium et spes 22, ou bien est-ce qu’il s’agit, comme on en a l’impression dans d’autres passages du même texte, d’une unité très laïque, périlleuse pour l’Église ?

Par ailleurs, je trouve dommage que Vatican II ait abordé l’athéisme surtout du point de vue du manque à témoigner que manifesteraient les chrétiens, de la responsabilité des chrétiens. Je crois que l’athéisme a des racines beaucoup plus profondes, et qu’au fond il y a un “désir athée” qui s’oppose au désir de Dieu. Cela, Vatican II ne l’a pas exposé. Sur ce point, il nous appartient de poursuivre la réflexion. Benoît XVI dit à juste titre « Vatican II ouvre des pistes » : il y a des pistes qui mènent à des impasses, des pistes qu’il faut explorer, et c’est à nous de le faire.

Monseigneur, dans la conférence que vous avez prononcée à Lourdes à l’occasion des 50 ans du Concile, vous avez dit que l’Église avait eu raison de longtemps s’opposer à la modernité, et en même temps qu’à Vatican II le moment était venu d’accepter le monde moderne tel qu’il est, en tout cas comme champ de mission…

Mgr de Moulins-Beaufort Vatican II, dans ses textes, ne procède pas à une acceptation pure et simple du monde moderne, comme si c’était le  paradis sur terre. Mais l’Église a conscience que c’est dans le monde tel qu’il est qu’elle doit agir, éventuellement en y rencontrant des forces de refus très fortes. Je suis d’accord avec vous sur le fait que Vatican II n’a pas beaucoup développé ces forces de refus ; ça ne veut pas dire qu’il n’en a pas conscience et que la posture que les textes de Vatican II proposent à l’Église ne la préparent pas à cela. Si la réaction des papes, mais aussi de l’ensemble du peuple chrétien, à la modernité à partir de la Révolution française avait été une réaction de refus, en tout cas de grande précaution et de grande méfiance, c’était parce que cette modernité portait en elle des facteurs de destruction et d’injustice très forts : on l’a vérifié dans la Révolution industrielle ou dans les mécanismes qui ont conduit aux totalitarismes… Mais l’expérience a pu montrer qu’il y avait aussi dans la modernité autre chose que ces facteurs négatifs, qu’il y avait moyen de s’organiser autrement. La société qui s’est construite en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale est autre chose que la société de la fin du XIXe, pour une part non négligeable parce que des chrétiens s’y sont engagés et ont obtenu des législations, des constitutions, qui tiraient profit de ce que la foi chrétienne faisait comprendre à l’humanité. Au moment de Vatican II, on voit bien qu’il y a moyen d’organiser la société d’une manière qui ne soit pas aussi brutale et destructrice que ce que le libéralisme “tout cru tout nu” du début du XIXe siècle avait pu montrer. Ça ne fait pas pour autant du monde un monde idéal. Même dans ce monde en voie d’amélioration l’Église a à témoigner d’une espérance qui est tout à fait autre chose.

paradis sur terre. Mais l’Église a conscience que c’est dans le monde tel qu’il est qu’elle doit agir, éventuellement en y rencontrant des forces de refus très fortes. Je suis d’accord avec vous sur le fait que Vatican II n’a pas beaucoup développé ces forces de refus ; ça ne veut pas dire qu’il n’en a pas conscience et que la posture que les textes de Vatican II proposent à l’Église ne la préparent pas à cela. Si la réaction des papes, mais aussi de l’ensemble du peuple chrétien, à la modernité à partir de la Révolution française avait été une réaction de refus, en tout cas de grande précaution et de grande méfiance, c’était parce que cette modernité portait en elle des facteurs de destruction et d’injustice très forts : on l’a vérifié dans la Révolution industrielle ou dans les mécanismes qui ont conduit aux totalitarismes… Mais l’expérience a pu montrer qu’il y avait aussi dans la modernité autre chose que ces facteurs négatifs, qu’il y avait moyen de s’organiser autrement. La société qui s’est construite en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale est autre chose que la société de la fin du XIXe, pour une part non négligeable parce que des chrétiens s’y sont engagés et ont obtenu des législations, des constitutions, qui tiraient profit de ce que la foi chrétienne faisait comprendre à l’humanité. Au moment de Vatican II, on voit bien qu’il y a moyen d’organiser la société d’une manière qui ne soit pas aussi brutale et destructrice que ce que le libéralisme “tout cru tout nu” du début du XIXe siècle avait pu montrer. Ça ne fait pas pour autant du monde un monde idéal. Même dans ce monde en voie d’amélioration l’Église a à témoigner d’une espérance qui est tout à fait autre chose.

Abbé de Tanoüarn Il faut avoir à l’esprit la distinction que propose Benoît XVI entre les textes du Concile et “l’esprit du Concile”, qui n’est pas dans les textes conciliaires mais dans un certain nombre de discours officiels : je pense en particulier au discours de clôture de Paul VI, extrêmement lyrique, qui est une opération de séduction massive : « La religion de Dieu qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu. Qu’est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver mais cela n’a pas eu lieu. La vieille histoire du Bon Samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes pour les hommes l’a envahi tout entier […] Vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que tout autre, nous avons le culte de l’homme… » Cette sympathie, c’est en effet la sympathie du Christ pour le blessé sur le chemin, mais ça a pu donner aussi occasion à un alignement de l’Église à une sorte d’idéologie commune, à une sorte de laïcité commune dans laquelle un certain nombre de chrétiens vont voir après le Concile un assez bon compromis sur lequel se retrouver avec le monde.

Mgr de Moulins-Beaufort Là-dessus je suis tout à fait d’accord. Les catholiques, en tout cas les catholiques français, ont beaucoup de mal à accepter de ne pas être comme tout le monde. À partir du moment où l’Église prend le monde tel qu’il est pour le champ de la mission, le risque est effectivement grand, et on y a succombé assez largement, de canoniser l’état de la société dans lequel elle est et ses évolutions. Mais il y a d’autres ressources dans les textes de Vatican II, notamment à cause de la conception sacramentelle de l’Église : l’Église est le signe de tout à fait autre chose, elle rend perceptible que le monde et les hommes sont invités à un dépassement qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. Après, qu’il y ait dans le texte de Paul VI un lyrisme qui puisse induire en erreur, c’est certain.

Ce lyrisme qui pressentait que l’Église rentrait dans une nouvelle ère et allait puiser dans le Concile un nouvel élan s’est brisé sur la réalité des faits, jusqu’à conduire Benoît XVI à faire le constat d’une « désertification spirituelle ». Vatican II a-t-il sa part de responsabilité dans cette désertification ?

Abbé de Tanoüarn La part de responsabilité du Concile tient au fond à un texte trop long, résumé à certaines formules ambiguës, et à certains textes qui lui sont parfois extérieurs : le discours d’ouverture de Jean XXIII ou celui de clôture de Paul VI, tous deux très contestables. Quand Jean XXIII dit : il faut distinguer le fond du message chrétien et la forme selon laquelle il est annoncé, cette distinction semble inoffensive sur le papier ; en réalité, dans la religion de l’Incarnation, tout est forme, puisque le propre de l’incarnation, c’est de rendre visible, de manifester. Donc s’en prendre à la manifestation, c’est s’en prendre à la substance du christianisme ; et peut-être, dans l’optimisme extraordinaire de ces années-là, ne l’avait-on pas perçu – ce qui nous a donné pendant le Concile, avant même la réforme liturgique, des liturgies assez invraisemblables. Pour autant, on ne peut pas imaginer de pouvoir oublier un tel événement ou faire comme s’il n’avait pas existé.

Mgr de Moulins-Beaufort Sans doute un bon nombre des Pères du Concile en sont partis persuadés que beaucoup des obstacles qui empêchaient l’annonce de l’Évangile étaient désormais levés et que tout allait bien se passer. En arrivant au Concile, ils étaient conscients des progrès de la sécularisation, c’est bien pour cela qu’ils souhaitaient supprimer un certain nombre d’accessoires qui privaient d’entendre la force de la Parole. Jusqu’à un certain point c’est légitime : toute institution, l’Église comme les autres, prend la poussière et de temps en temps il faut la secouer. Mais cet optimisme a été démenti : on ne peut pas dire qu’après le Concile, l’Évangile, débarrassé d’un certain poids des siècles, aurait été mieux reçu – au contraire ! Ce qui s’est passé, c’est que les institutions existantes ont été largement secouées, et ce qui est né, ce sont des choses totalement inattendues comme les communautés charismatiques. Mais l’Église a été prise dans une crise qui ne vient pas d’elle, une crise du monde, qui est le résultat de l’essor de la technique et aussi des deux guerres mondiales et de leurs conséquences, de l’invention de la société de consommation, avec sa prospérité mais aussi ce qu’elle apporte de destruction du lien social. Dès les années 1930, Teilhard de Chardin exprime dans ses lettres, avec beaucoup de lucidité, qu’on est vraiment en train de changer de monde, c’est- à-dire que le rapport des hommes à eux-mêmes, à la nature, au cosmos, à Dieu même, se transforme considérablement. L’Église sortant de Vatican II ne s’est pas retrouvée dans le monde qu’elle avait connu avant, mais dans un monde secoué par une crise, qui a explosé de façon visible en mai 68, mais qui se préparait depuis longtemps.

Benoît XVI a beaucoup travaillé à clarifier la réception du Concile, une grande nouveauté étant qu’il a légitimé la nécessité d’en faire une critique positive. En quoi peut-elle consister ?

Abbé de Tanoüarn La critique positive c’est celle qui est faite, non pas dans le but de faire valoir sa chapelle ou de camper sur des positions polémiques, mais en lisant les textes du Concile à la lumière des temps qui changent et de l’Évangile qui ne change pas. Les temps changent : la mondialisation heureuse, c’est plus souvent aujourd’hui la mondialisation malheureuse, l’horreur économique, et par conséquent l’Église ne pourra pas être le chantre du bonheur humain mais plutôt aujourd’hui celle qui console et celle qui propose d’autres voies que celles du monde. Vatican II nous a demandé de nous tourner vers le monde mais il ne nous a pas forcément dit ce qu’il fallait penser du monde, en 2012, cinquante ans plus tard.

Mgr de Moulins-Beaufort Tous les conciles méritent d’être critiqués, et ils l’ont tous été. Le concile de Nicée a provoqué une crise qui a duré plus de soixante ans. Il est vrai que, pour toutes sortes de raisons, il y a eu une tendance à croire qu’avec Vatican II on avait atteint une sorte de moment suprême dont il ne faudrait plus bouger ; je suppose qu’après le concile de Trente, on a été parfois plus réactif, et sans doute plus critique. Il est toujours important de se demander ce qu’on a vraiment voulu faire, il faut constamment vérifier que ce qu’on a voulu dire s’enracine bien dans ce que le Christ nous a donné, et c’est ce que Benoît XVI demande quand il invite à lire le Concile dans la continuité de la Tradition de l’Église.

Monsieur l’abbé, pensez-vous que tout le Concile puisse être relu à la lumière de la Tradition, vous qui l’avez interprété, dans votre livre « Vatican II et l’Évangile » comme une « religion nouvelle » ?

Abbé de Tanoüarn Ma critique du Concile essayait de montrer que le Concile n’avait pas touché à la foi, qui demeurait intacte, mais qu’en revanche, il nous donnait une nouvelle attitude par rapport à Dieu, et que cette attitude d’optimisme unilatéral, cette attitude où le péché et la grâce sont mises un peu de côté, cette attitude qui serait uniquement de louange, par exemple, en oubliant les autres fins de la prière, fait de nouveaux chrétiens. Et la question est de savoir si dans la pratique ces chrétiens sont vraiment conformes à un ADN christique. Par ailleurs, cette religion nouvelle tourne souvent à ce que j’appellerais le culte des moyens : au lieu de voir l’Église comme une finalité éternelle de l’homme, on la conçoit comme un moyen, « au service de l’homme » ou de « l’unité du genre humain ». L’Église-moyen, au n°1 de Lumen gentium, c’est une idée très périlleuse. Elle peut entraîner chez les fidèles l’idée que finalement c’est à eux de juger si l’Évangile leur convient ou non, si telle partie de l’Évangile leur convient ou non, si l’Église dans sa prédication apostolique a raison ou tort, si le pape ne va pas un peu loin, etc.

Mgr de Moulins-Beaufort Je ne comprends pas bien cette inversion des moyens et des fins que vous décrivez, en tout cas, je ne la retrouve pas dans les textes de Vatican II. En revanche, je vous rejoins sur la question de la nouveauté de ce qui est proposé au chrétien. Si vous lisez dans Lumen gentium la partie sur le peuple de Dieu, on peut se demander où l’on rencontre ce peuple de Dieu : le texte décrit des baptisés qui font de toute leur vie une offrande à la gloire du Père et qui vivent dans la sainteté dans toutes leurs actions. C’est renforcé encore par le chapitre V sur l’appel universel à la sainteté où l’on dit très clairement que devenir un saint n’est pas le projet de quelques privilégiés touchés par la grâce de Dieu mais la destinée à laquelle tout baptisé est appelé et de laquelle il devra rendre compte. Ça, c’est vraiment une affirmation nouvelle, qui a des implications fortes. C’est un vrai défi pastoral que de s’adresser aux hommes en les appelant à vivre dans la sainteté, à y vivre de manière quotidienne. Nous en voyons les conséquences, avec notamment la question des divorcés-remariés, qui disent ne plus trouver leur place dans une Église où tout le monde devrait être comme des saints.

Le deuxième point sur lequel je m’accorde avec vous, c’est la question de la grâce et du péché. Avec Sacrosantum concilium, le Concile a aidé à élargir considérablement le regard sur l’eucharistie, en reprenant ce qui était dans la Tradition de l’Église : l’Eucharistie est tout à la fois mémorial de l’œuvre de Dieu, communion ecclésiale, sacrifice pour le péché, anticipation de la joie éternelle ; alors que les générations précédentes s’étaient polarisées sur l’eucharistie comme propitiation pour le péché. Le Concile élargit le regard, avec le risque qu’on finisse par négliger le sacrifice pour le péché, qui est certainement la dimension sur laquelle les explications ont manqué dans ces dernières décennies.

Pour ce qui est de la place de l’homme dans le Concile, le Concile s’adresse à une humanité qui a une vie terrestre plus longue et surtout des moyens incroyables de changer la vie sur cette terre : des réalités qui paraissaient de l’ordre de la fatalité, et donc pour lesquelles on ne pouvait que s’adresser à Dieu, sont entre nos mains : la santé, l’ordre social… Il faut bien que l’Église dise quelque chose de tout cela. Voilà qui justifie que Vatican II parle largement de l’homme. Mais je crois que le Concile, en tout cas dans ses textes, est beaucoup plus conscient qu’on ne le croit du risque pour l’humanité de s’enfermer dans ce qu’elle construit, et d’oublier que sa vie est un don de Dieu, et que Dieu a infiniment mieux à lui donner, et qu’elle est faite pour infiniment mieux que tout ce qu’elle pourra construire – et qu’elle risque de refuser.

Abbé de Tanoüarn Il y a effectivement un extrême sérieux des résumés théologiques du Concile, qui constitue dans beaucoup de domaines, pour le  chrétien d’aujourd’hui, une invitation à l’excellence. Au fond, c’est la question du sacerdoce des fidèles qui est sous-jacente, c’est-à-dire que si les chrétiens sont un peuple de prêtres, comme dit saint Pierre citant l’Exode, ils sont bien appelés à une forme de perfection et donc de liberté personnelle. Et il faudrait que cette Église d’après le Concile puisse aussi donner les moyens de cette liberté personnelle (qui est aussi, parfois, une liberté critique) à ceux au moins qui, loyalement envers elle, veulent l’exercer.

chrétien d’aujourd’hui, une invitation à l’excellence. Au fond, c’est la question du sacerdoce des fidèles qui est sous-jacente, c’est-à-dire que si les chrétiens sont un peuple de prêtres, comme dit saint Pierre citant l’Exode, ils sont bien appelés à une forme de perfection et donc de liberté personnelle. Et il faudrait que cette Église d’après le Concile puisse aussi donner les moyens de cette liberté personnelle (qui est aussi, parfois, une liberté critique) à ceux au moins qui, loyalement envers elle, veulent l’exercer.

La réforme liturgique est sans doute l’héritage le plus controversé de Vatican II. Est-ce que ce n’est pas un domaine où le Concile – ou l’esprit du Concile – a péché par une forme de conformisme naïf à ce qu’il pensait que le monde attendait ?

Mgr de Moulins-Beaufort À cause de la concomitance entre les réformes suscitées par le Concile et cette crise dans laquelle la société est entrée, la liturgie n’a plus été comprise. L’était-elle parfaitement avant le Concile ? J’en doute un peu. Le besoin de retrouver les clés de ce monde symbolique, rituel, est ancien, car l’homme moderne a du mal à s’y retrouver. La réforme liturgique, à partir du moment où elle donnait l’impression que chacun pouvait bricoler ce qu’il voulait, a laissé libre cours à l’homme moderne qu’était chaque prêtre – ou chaque fidèle – avec son incapacité à comprendre ce qu’est un rite. Nous avons là beaucoup de travail pour comprendre de manière plus profonde ce qu’est un rite, et ce qu’il nous apporte.

Abbé de Tanoüarn Le problème de la réforme liturgique, c’est qu’allant dans le sens du rationalisme moderne, elle a professé l’idée qu’il fallait avant tout comprendre. Or le propre de la liturgie, c’est de présenter un mystère. Et face à ce mystère, le rationalisme et la platitude des traductions ne suffisent pas. Le mot “Agneau de Dieu”, qu’il soit dit en latin ou en français, reste un mot très étrange, et à un moment où l’on veut tout expliquer, on ne se débarrasse pas pour autant de ces traces du mystère antérieur qui demeurent sans qu’on en comprenne le sens. Je crois, et Benoît XVI en a vraiment une conscience très aiguë, qu’il faut revenir à la liturgie comme mystère, comme manifestation d’une présence que les mots ne résument pas, et comme manifestation de la puissance de Dieu dans notre monde, comme mystère de la foi. La liturgie est, par excellence, le mystère de la foi, et je crois que c’est à ce titre qu’elle peut être attractive et non pas dans la prétention de tout expliquer, de tout traduire, et de tout montrer.

Mgr de Moulins-Beaufort Je me retrouve bien dans ce que vous dites, j’en tirerais pourtant des conséquences légèrement différentes. La traduction en langue vernaculaire a fait la preuve que ce qui faisait qu’on ne comprenait pas dans la liturgie, n’était pas la langue mais le mystère, c’est ce qui s’y passe réellement. Je n’en tire pas la conséquence qu’il ne faudrait pas traduire, au contraire. Dans la liturgie de Paul VI, on a enlevé beaucoup de mots par rapport à la liturgie ancienne où le prêtre a constamment quelque chose à dire et à faire. Personnellement, je pense que c’est un des bénéfices de cette réforme, même si je crois être capable de voir la beauté de toutes les citations bibliques qui émaillaient ainsi la célébration. Le mystère central, c’est l’acte du Christ auquel il nous est donné de participer à travers l’Eucharistie. On peut l’envelopper de plus ou moins de gestes religieux ou sacrés. Mais ce qu’il faut c’est que nous comprenions que nous devenons participants d’un acte du Christ et de l’Église qui nous dépasse et qui nous engage en même temps, et qui est au-delà de ce que nous sommes capables d’avoir en conscience claire et distincte à chaque moment exprimée dans des mots.

Un autre point épineux est la question de la liberté religieuse. On a l’impression que sur ce point personne ne parle de la même chose : pour les uns il s’agit d’organiser les rapports entre l’Église et l’État, pour les autres du rapport de l’individu à la vérité…

Abbé de Tanoüarn Le grand rappel des papes du XIXe siècle, c’est qu’on ne peut pas être indifférent en matière religieuse, que la liberté humaine ne peut pas créer sa vérité et que donc la parole de Dieu doit être reçue comme telle, avec l’autorité que cela suppose, par les hommes. En ce XIXe siècle où la liberté devient une idole, où la liberté de croire devient finalement la liberté de créer sa croyance, les papes se sont opposés à cela avec beaucoup de force. Et ce qu’ils appellent la liberté de conscience, c’est cette liberté de fabriquer sa croyance, que Grégoire XVI a absolument raison d’appeler un “délire”. On a souvent confondu, dans la critique du Concile, cette liberté de conscience avec la liberté religieuse : la liberté religieuse c’est une question politique, touchant les rapports entre l’Église et l’État, qui dépend évidemment des circonstances : de quel type d’État s’agit-il, et quelle est la situation de l’Église dans le pays concerné. Autrement dit, la liberté religieuse, c’est une négociation. L’Église veut négocier, dans la société, un rôle public, une parole publique et une parole de vérité. Je crois du coup que cette question de la liberté religieuse est une fausse question chez les traditionalistes qui les a conduits à sacraliser un état de la relation entre l’Église et l’État, en oubliant le côté circonstanciel de l’affaire. Mais ce qu’il faut condamner absolument, et ce que je crois l’Église condamne toujours, c’est ce que les papes du XIXe siècle avaient appelé la liberté de conscience – qui n’a rien à voir, rappelle Pie XI, avec la liberté des consciences, que bien entendu l’Église défend depuis toujours : la foi n’a pas de sens en dehors de la liberté de la conscience qui la professe.

Mgr de Moulins-Beaufort Je ne dirais pas que la liberté religieuse est une négociation. Dans Dignitatis humanae, elle est fondée comme un droit de l’homme. L’Église affirme la liberté religieuse comme un droit à opposer à l’État et à la société, elle dit le droit pour chacun d’adhérer à la vérité, elle n’est certainement pas le droit à l’indifférentisme ou la possibilité pour chaque homme de remplir comme il lui plaît la part religieuse de son être. La confusion décrite par l’abbé de Tanoüarn est fréquente. Après quelques débats, le texte de Vatican II sur la liberté religieuse s’est concentré sur l’affirmation d’un droit social : personne ne doit être contraint ou empêché par la société d’embrasser une croyance. Mais c’est l’envers d’un devoir moral, que souvent on oublie mais qui est un devoir grave, dont tout homme aura à rendre compte, celui de chercher à connaître la vérité et d’adhérer à toute la vérité que l’on reçoit. Ensuite sur la base de cette distinction entre le devoir moral et le droit social, effectivement l’Église négocie sa modalité d’action, et cela peut prendre des formes très diverses, il n’y a pas là de modèle unique. La constante est qu’il n’appartient pas à l’État de décider à la place des citoyens à quelle religion ils adhèrent et comment ils y adhèrent. La mise en avant par l’Église de la liberté religieuse s’appuie sur l’idée que les hommes sont appelés à l’excellence qui leur est ouverte – même si le constat qu’on fait souvent est que les hommes se contentent de la médiocrité qui leur est abondamment proposée. De cette médiocrité-là, les papes étaient conscients, et c’est à cause d’elle qu’ils ont bien fait de s’opposer au monde moderne tel qu’il apparaissait : il faisait émerger certainement des idées justes, belles, intéressantes, mais aussi une immense masse d’idées médiocres qui stérilisent les esprits et qui empêchent les hommes d’exercer leur liberté. Le rôle de l’Église, au moins d’elle, est d’appeler les hommes à vivre selon le meilleur de leur liberté, chose que nous ne pouvons faire, nous le savons, que dans la grâce du Christ.

En guise de conclusion, s’il y avait une chose à retenir de Vatican II, quelle serait-elle ? Et que répondez-vous à ceux qui, à l’occasion de cet anniversaire, réclament un “Vatican III” ?

Abbé de Tanoüarn Vatican III, aujourd’hui, ce serait très compliqué en raison du pouvoir médiatique, qui ne laisserait pas forcément à ses délibérations une juste indépendance et une juste paix. Ne risquerait-on pas de mettre la vérité chrétienne aux mains de groupes de pression non catholiques ? Quant à ce que je retiens de Vatican II, c’est avant tout d’avoir posé la question du rapport entre la vérité chrétienne et la liberté que l’Homme majusculaire revendique, et d’avoir posé cette question avec force, en prenant des risques vis-à-vis de la doctrine, trop de risques, mais en imposant cette question comme décisive. Les réponses sont encore à venir…

Mgr de Moulins-Beaufort Quant à un Vatican III, puisqu’un concile est un acte du magistère solennel de l’Église, il ne faut pas qu’ils soient trop fréquents, sinon ils perdraient leur caractère solennel. Il y a beaucoup de richesses dans Vatican II à la hauteur desquelles nous ne sommes pas encore situés ; par ailleurs, je pense que la crise à laquelle Vatican II a voulu répondre est toujours là. Sans vouloir être prophète, si un jour nous arrivions à l’unité visible avec les orthodoxes ou les protestants, alors là oui, il pourrait être nécessaire de réunir un nouveau Concile pour la sceller par un acte engageant tous les successeurs des apôtres.

Je retiendrai de Vatican II un double geste : l’intronisation de la Parole de Dieu qui se faisait au début de chaque session, qui est une intronisation du Christ ; et le geste de Paul VI qui, allant, en Terre sainte, explique qu’il y va pour se prosterner aux pieds du Christ. Je pense qu’on ne peut bien lire Vatican II que si on le comprend comme un acte de foi dans la seigneurie du Christ.

Débat animé par Laurent Dandrieu